点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

南枕皑皑昆仑山脉,北踏浩瀚塔克拉玛干沙漠,策勒县是典型的温带大陆性干旱气候,年降水量仅35.5毫米,年蒸发量高达2955毫米,农作物全靠冰雪融水灌溉,属于典型的灌溉农业。

因为缺水,在人与自然的斗争中,策勒县历来是“沙进人退”、“风吹城跑”。在策勒的历史上,县城有过3次迫不得已的搬迁。

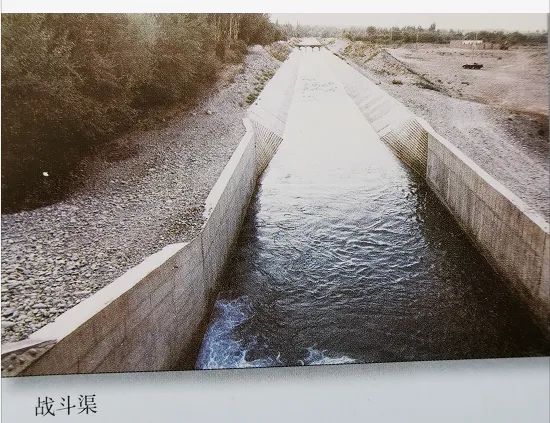

上世纪60年代起,策勒县跨越30年,历经三代人,依靠“人海战术”在茫茫戈壁沙漠中打通了一条绿洲大动脉——战斗渠,谱写出一段自力更生、艰苦奋斗、战天斗地的传奇,将沉睡千年的荒漠变为绿洲热土。

战天斗地 只为引一渠清水

在策勒县战斗渠纪念馆里,摆放着测量仪器,还有磨秃了的十字镐、残缺的坎土曼、变形的铁锨,以及背石头的木架子等。

20世纪60年代,由水利干部、各族群众组成了一个1200多人的队伍,就是使用这些工具,从昆仑山脚下的奴尔乡博朗台村往达玛沟乡托克玛村修建了全长86.3公里战斗渠,将奴尔河水引入平原乡镇。

为了修建战斗渠,策勒县先后11次组织大会战,最多时一次动用1.2万人。战斗渠754万立方米土方量,基本上是靠当地农民用坎土曼和十字镐挖出来的;砌筑渠道的58.8万立方米石块,也是农民弯腰驼背、一步一步从戈壁滩背回来的。

战斗渠是策勒县建设史上施工条件最艰苦、时间最长、投入劳力最多的一项工程。无数人将自己的生命与这条绿洲大动脉紧密相连。

当年参加建设的年轻精壮小伙子如今都已进入耄耋之年,不少人因身体原因已经故去。原策勒县水利局副局长阿西木·肉孜的青春记忆都留在了这里。

1960年3月,战斗渠开工,阿西木是测量队唯一的技术员,每次外出测量时间短则七八天,长则十来天。测量仪器、食物、水和行李都放在了骆驼背上,测量队员只能步行。

没有地图,没有经纬仪,也没有可供参照的水文资料,阿西木和他的队友只能根据奴尔河历年洪水留下的印迹,沿着河床逐段用石块、红柳枝、芦苇做标志,给即将修建的战斗渠定位、放线。近百公里的河段,他们就是这么一步一步反复测量了5次,最终确定了一条既短又直的渠线。

“水利工地缺水,缺食物,人们一天只有三缸子水、三个馕,吃的饭都是用脏水做的。”阿西木对那段岁月记忆犹新,“住的是地窝子,冬天露宿在戈壁上,寒风难挡。有些人合铺相互用体温取暖,有些人点起了篝火,烤火过上半夜,下半夜就睡在烧热的土地上。还有的农民挖个沙坑把自己埋进去,靠白天太阳留在沙子里的余温抵御夜间的寒冷。”

1963年,战斗渠修到了三闸口,连绵阴雨下了10天,为了不让100多吨露天堆放水泥被雨淋湿,大家将水泥搬进自己住的地窝子。水泥保住了,可民工们一个个落汤鸡似的在戈壁滩上瑟瑟发抖。

自力更生 劳动者闪耀智慧之光

战斗渠总长86.3公里,渠道上段底宽12米,下段6米,深度从1.6米至2.3米,护坡和渠底采用南疆特色的干砌卵石工艺。没有专门的项目资金,整条渠所需石块全靠农民从戈壁滩一块一块往回背。挑选、收集、采集符合要求的石头,就成为了战斗渠最繁重、最艰巨的任务。石头是否符合标准,直接关系着水渠建设的质量是否合格。由于大渠穿越沙漠腹地,并不是所有的渠线周围都有卵石,近的石块捡完了,农民就往远处走,最远的地方距离修渠工地三四公里。

当时,工作条件非常艰苦,劳动工具都非常简单,有的人甚至什么工具都没有,卵石备料全靠人力,重达五六十公斤的石头人力搬运十分困难。艰巨的任务逼着人们想办法,经过不断摸索,农民工创造制作出了“卡内塔”。“卡内塔”结构简单,制作容易,将几根木棍,通过榫卯组装,就成为了搬运石头的得力工具。参加修渠的人都开始背着“卡内塔”搬石头,这个由农民发明创造的简易工具成了战斗渠建设成功的基础保障。

不仅有“卡内塔”的发明,还有新型渠首的建立,以柔克刚的防磨塑板,以及闸口二级跌水的设计和引水冲沙建渠技术,这五项凝结了劳动人民智慧,与战斗渠息息相关的发明科学,不仅解决了战斗渠工程建设中遇到的重大难题,保证了战斗渠工程的胜利建成,还为以后的水利工程建设奠定了基础。其中两项在全国推广应用、一项荣获了自治区科技进步三等奖并被编入了大专院校的水利教材。

生命如歌 战斗渠英雄无数

“修战斗渠的时候,农民中年龄最大的超过60岁,最小的才14岁,三分之一的劳动力是妇女。她们和男劳力一样,每天在戈壁滩上背石头。”阿西木感叹道,60年过去了,很多参加过战斗渠劳动的人都已经不在人世。

在策勒县战斗渠纪念馆的一面墙上,记录着那些不朽的名字和英雄事迹。

1963年冬天,固拉合玛乡年仅22岁的买吐逊背石头时不慎在冰面上滑倒,背上的石块重重地砸到头部……

1987年9月26日,民工们正在引洪冲沙,不料沙丘突然崩塌,4个民工瞬间被埋到沙堆里。经抢救,两位得救,还有两位永远离开了人世……

64位民工先后牺牲在战斗渠工地上,其中有17人连名字都没能留下;69位英模,他们有的是领导干部,有的是村干部,有的是普通农民。其中战斗渠管理站的艾沙一家三代都在战斗渠工地上出过力、流过汗。他在战斗渠建设工地上恋爱,在工地上结婚,在工地上生子。6个儿子有两个出生在战斗渠工地,两个儿子继承了他的事业,从事水利工作。

水利局编外人员麦麦提明·喀斯木25年工作时间里,受表彰30多次。

连续参加10年战斗渠建设的卡斯木·阿西木修渠返回后,才知道母亲已经去世4年了……

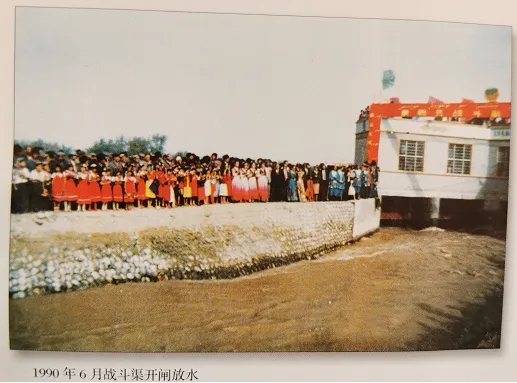

1990年9月7日,策勒县隆重举行通水仪式。耗时30年的战斗渠建成通水,全县3000多名各族群众从四面八方赶来,庆祝这一伟大时刻。人们奔走相告,欢声笑语不绝于耳。时任地委书记杨建章和原策勒县委书记徐成章揭下了战斗渠纪念碑上的红色幕布,碑上屹然刻着10个鲜红的大字——艰苦奋斗精神代代相传。

继往开来 坚守精神高地

流淌着的河流注定是时间的凝聚,策勒战斗渠水,像岁月一样从戈壁沙漠中流过,时间整整跨越30年。30年的建渠过程孕育了策勒人民特有的“战斗渠精神”。这种精神一直激励着策勒人民自力更生、艰苦奋斗、战天斗地。

1985年,在国家实施“防病改水”工程背景下,全县累计投入161.25万元,共打机井13眼、修水塔7座、铺设管道726.25公里,当时结束了27482户、82446人世代取用涝坝水的历史,涝坝水逐渐退出历史舞台。

新世纪之初,水质问题日益受到人民群众普遍关注,为彻底解决这一老大难问题,策勒县在国家和天津市的援助下先后投资近8.7亿,启动实施了“策勒县城乡供水工程”“平原区三乡一镇安全饮水管网巩固提升改造正程”等一大批涉及民生改善的安全饮水工程。尤其是策勒县城乡供水工程和平原区三乡一镇安全饮水管网巩固提升改造正程,工程以奴尔水库为一级水源地,铺设高标准涂塑钢管87千米,新建日处理能力3.5万立方的自动化水厂一座,铺设各类供水管网638千米,彻底解决了平原两乡两镇及县城区及小康新村等13.47万人的饮水安全问题。

经过艰苦卓越的努力,如今,当清澈甘甜的自来水流进千家万户,人们打开水龙头,取水做饭洗衣这种曾经让策勒人羡慕不已的城市生活已经惠及策勒县千家万户普通农家。

每逢大型节日活动,总会一款名为“战斗渠”的矿泉水作为主办方指定用水摆放在宾客面前。规格大小不一,包装精美的“战斗渠”矿泉水、“战斗渠”纯净水成了策勒人民最受欢迎的消费品。这个曾经因缺水在历史上3易县址的地方,现在不但有了安全、干净的水源,而且还做起了“水经济”的大文章。

“前辈们用青春和汗水筑起了一座不朽的精神丰碑,我们要沿着他们的足迹,继续发扬‘战斗渠精神’,把策勒的明天建设得更加美好!”策勒县水利局局长祁振东说。(和田日报 融媒记者牛斌)