点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

西安国际港站。声声汽笛,不时划破天空的宁静。平均每1小时40分,一列中欧班列长安号便从这里驶出。

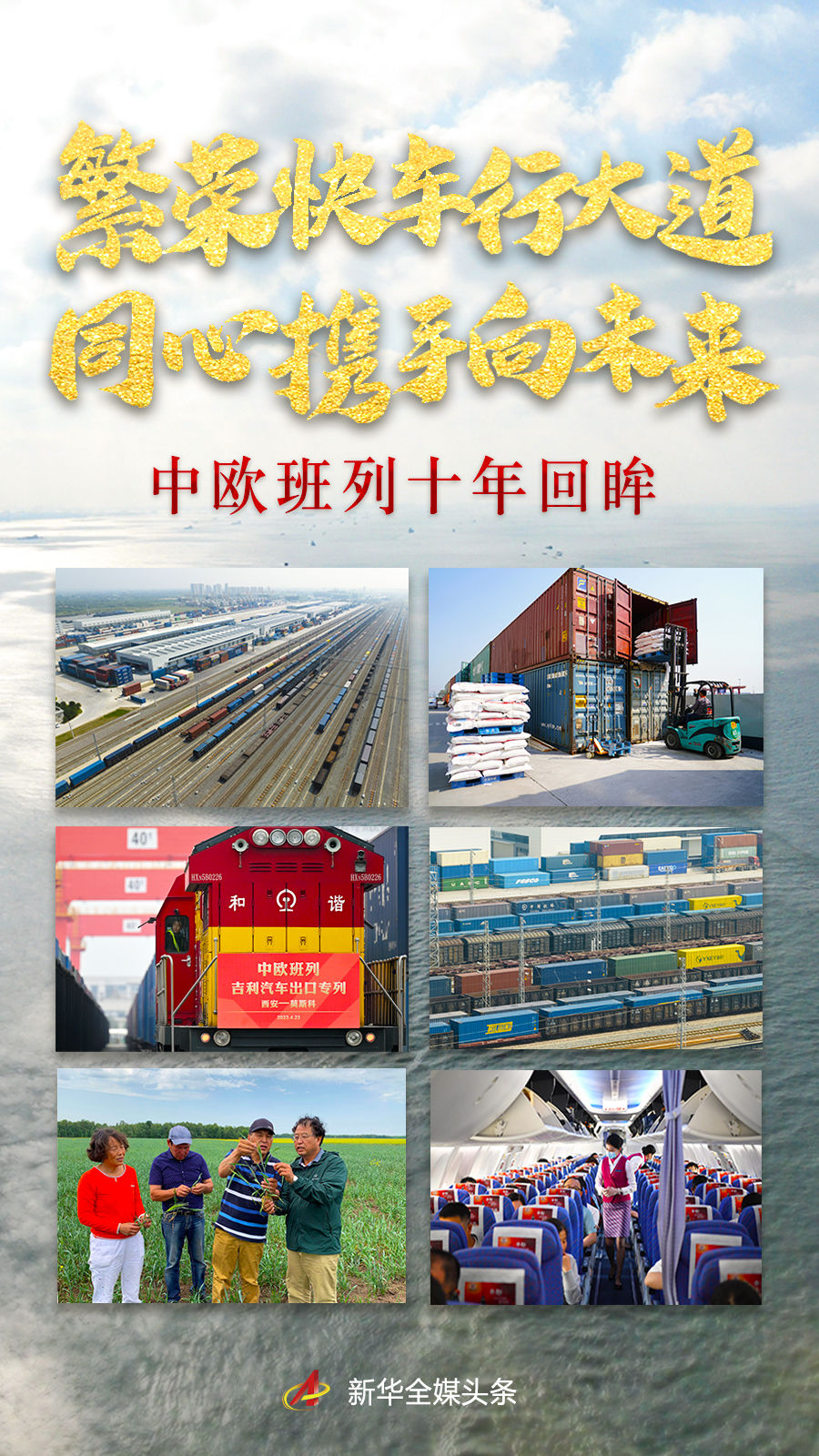

10年间,驰骋欧亚大陆的这条钢铁巨龙,为世界经济发展注入了新动力。

这是开创了亚欧国际运输新格局的繁荣列车:中欧班列长安号年开行量从46列到超过4600列,从单一线路到国际干线达到17条。从青岛到霍尔果斯,从阿拉山口岸到西南的磨憨,到处都是繁忙的景象。

这是搭建了沿线经贸合作新平台的希望列车:以稳定、高效的物流服务支撑起国际产业链供应链“大动脉”。一批国家得以搭乘中国发展快车,获得更好融入开放型世界经济的机会。

这是增进各国人民福祉的幸福列车:班列促进了沿线国家经济文化交流日益繁密,深刻改写了国家间交往的深度和广度,推动构建人类命运共同体的理念更加深入人心。

共建“一带一路”的旗舰项目和标志性品牌

从零部件到装箱下线,最快用时仅20秒;再搭乘中欧班列长安号运往德国只需10余天……

2014年8月1日,2014年第100列中欧班列在郑州圃田集装箱中心站准备出发,前往德国汉堡。 新华社记者 邢广利摄

落户西安国际港务区才两年,陕西康佳智能家电有限公司总经理陈钊感触良多:“去年我们发送了9个专列,与海运相比,中欧班列综合成本低,运输时效快,拉近了企业和海外市场的距离。”

2023年7月20日,工人在位于西安国际港务区的陕西康佳智能家电有限公司生产车间工作。 新华社记者 张博文 摄

走进中欧班列长安号的始发地西安国际港站,集装箱整齐码放,列车频繁进出。更远处,由中欧班列衍生出的临港产业片区内塔吊林立。

开行于2013年11月的中欧班列长安号,是“一带一路”倡议提出后全国最先开行的中欧班列。10年间,其开行量、货运量、重箱率等核心指标稳步提升。

2013年11月28日,首趟由西安发往哈萨克斯坦阿拉木图的长安号国际货运列车等待出发。新华社记者 刘潇 摄

中国铁路西安局中欧班列运营主管工程师齐超说,中欧班列长安号已开通西安至亚欧国家的17条干线通道,实现亚欧地区主要货源地全覆盖,今年截至8月底已开行3477列。

昔日小站,成长为国际化物流枢纽中心。目前西安国际港站面积达5600亩,拥有全国首个内陆自动化无人码头。

贸易通道之便,催生临港经济集群加速崛起。西安国际港务区党工委书记、管委会主任孙艺民说,围绕中欧班列,17平方公里的临港先进制造业片区逐渐成型,汇芯通信、京虹显示等40余家先进制造业企业先后落户。

货运清单之变,折射出中国坚持经济全球化的成效。

“长安号出口的货物,从10年前以‘大长笨’的机械设备为主,发展为以新能源汽车、太阳能电池等高端产品为主。进口货物品类则拓展到汽车整车及零部件、红酒等高附加值产品。”西安自贸港建设运营有限公司总经理袁小军说。

2023年4月23日,中欧班列长安号吉利汽车出口专列从西安国际港站驶出(无人机照片)。共计165辆吉利汽车分55个集装箱“乘坐”中欧班列前往俄罗斯莫斯科别雷拉斯特场站。新华社记者李一博 摄

国铁集团数据显示,今年1至7月,中欧班列累计开行10176列、发送货物110.4万标箱,同比分别增长13%、27%,“钢铁驼队”行稳致远。

“聚焦互联互通,实现互利共赢,中欧班列保持稳定畅通运行,开创了亚欧国际运输新格局。”西北大学丝绸之路研究院院长卢山冰说。

中欧班列以稳定、高效的物流服务支撑着全球产业链供应链“大动脉”,已成为共建“一带一路”的旗舰项目和标志性品牌。

分享中国大市场的历史机遇

高大的烘干塔、装备现代的压榨车间……在哈萨克斯坦北哈州,西安爱菊粮油工业集团投建的农产品加工物流园区,一派繁荣景象。

2022年9月2日,在哈萨克斯坦北哈萨克斯坦州,与爱菊集团合作的农场主在收割。新华社发(奥斯帕诺夫摄)

近3000公里外,西安爱菊粮油仓库,产自哈萨克斯坦的面粉和食用油正在装车准备销往全国各地。

一列列中欧班列,让丝绸之路上两个重要节点的联系愈发紧密。

2015年,这家企业尝试“走出去”曾屡屡碰壁。“我们带着1000份合同,跑了北哈州900户农户,最终签约不到100户。”西安爱菊粮油工业集团董事长贾合义说,当地农民对我们提供的种子不放心,更担心种出来卖不出去。

这是2022年9月2日在哈萨克斯坦北哈萨克斯坦州拍摄的爱菊农产品物流加工园区(无人机照片)。新华社发(奥斯帕诺夫摄)

与当地种植大户合作经营试验田,用产量和品质说话;预付订金、以“订单农业”确保销路畅通……8年后,企业已与北哈州20多个农场主签订总计150万亩土地的合作协议。

“中欧班列让农产品有了销路,我们还计划增加油料作物的种植面积。”北哈州农场主努尔兰·拉希姆扎诺夫说。

中欧班列途经之地,更多“希望之种”拔节生长。陕汽重卡车辆远销110多个国家和地区;哈萨克斯坦国家铁路公司在西安建设的“哈萨克斯坦码头”项目正加紧施工……哈萨克斯坦驻西安总领事卡拉巴耶夫·佐齐汉说,中欧班列为哈萨克斯坦打开了“出海口”。

不只有长安号。数据显示,我国境内已铺画时速120公里的中欧班列运行线86条,联通境内112个城市,通达欧洲25个国家和地区超过200个城市,以及沿线11个亚洲国家和地区超过100个城市。

2023年3月23日,X8489次中欧班列从西安国际港站驶出开往俄罗斯谢利亚季诺。新华社记者 李一博 摄

日益增加的中欧班列,搭建了沿线经贸合作新平台,更多国家和地区得以分享互联互通的红利。

不久前参加2023西安丝绸之路国际旅游博览会的乌兹别克斯坦客商阿森贝克对此深有体会:“交通的便利让人员往来越来越频繁,我很多朋友来中国做生意,中国市场潜力巨大。”

“硬联通”激发“心相通”

今年5月的中国—中亚峰会结束后,六国元首共同种下的六棵石榴树,枝叶愈加繁茂。源自西域的石榴种子,已在长安城繁衍千年,成为象征团结美满的吉祥之物。

今年以来,一本记录了中国科研人员在海外播撒“中国种子”的书籍《中国种子:我在哈萨克斯坦种小麦》,打动了不少读者。西北农林科技大学研究员张正茂说,一批中国的小麦新品种已在哈萨克斯坦多地推广,比当地品种亩产增收最高达60.51%。

如今,搭乘中欧班列,陕西的茶叶、青海的枸杞、云南的咖啡豆等相继进入欧洲人的家庭;土耳其的手工地毯、德国的厨具、法国的红酒等,可以快速到达中国消费者手中。

长安号中欧班列在西安新筑车站内装卸集装箱(2019年8月15日摄)。新华社记者 邵瑞 摄

近年来,我国陆海内外联动、东西双向互济的开放格局持续优化。今年上半年,我国对共建“一带一路”国家的货物贸易额6.89万亿元,同比增长9.8%……

西北大学经济管理学院院长马莉莉说,中欧班列探索出一条凝聚共识、合作共赢、充满活力的发展之路,深刻改写了国家间交往的广度和深度,以“硬联通”激发“心相通”,为加快构建人类命运共同体作出了贡献。

今年3月7日,驶向哈萨克斯坦北哈州的文化班列在西安铁路集装箱中心站发车。这趟“友谊班列”携带的皮影、手工剪纸等非遗作品,在北哈州受到当地群众的欢迎。

中国—中亚峰会闭幕后不久,在唐长安城西市遗址上修建的大唐西市博物馆,收到了一件来自哈萨克斯坦的珍贵礼物。这件金银色羊拐角造型的礼物,寄托美好祝福、寓意友谊长存。

大唐西市博物馆馆长王彬说,近年来大唐西市博物馆先后与18个共建“一带一路”国家的24家博物馆建立友好馆关系。2015年,大唐西市博物馆《陕西皮影展》走进哈萨克斯坦;2018年,哈萨克斯坦中央国家博物馆在大唐西市博物馆展出的国宝级文物“金人”一度颇为火爆。

多元合作还在不断延展:今年4月,首届亚洲文化遗产保护联盟大会在西安召开,丝绸之路考古合作研究中心正式揭牌;在陕西、福建两省轮流举办的丝绸之路国际电影节渐成品牌,电影成为传承丝路精神、弘扬丝路文化的纽带……

中国人民大学国际关系学院教授王义桅说,中欧班列开行以来,有力促进了国家间经贸合作和全球经济发展,也带动了文化交流和文明互鉴,铺就出一条条造福各国、惠及世界的幸福路。

国之交在于民相亲,民相亲在于心相通。如今,贾合义对这两句话的感受越来越深:“刚去哈萨克斯坦时,当地百姓把‘你们’‘我们’分得很清楚。现在他们说‘咱们’,分别时,大家会久久拥抱。”

文字记者:沈虹冰、刘书云、陈晨、张斌

海报设计:卓越

编辑:朱舜、邹雨沁、刘莲芬、邬金夫、程昊

统筹:黄小希、何雨欣